这个故事要从2007年开始说起,那年我刚从济宁医学院临床医学系毕业,内心既忐忑又充满期待,忐忑于学校和医院两个截然不同环境的转变,期待则源于此时的我有着一股初生牛犊不怕虎的坚定,怀揣着为患者带去希望和光芒的期待,踏入神秘的精神心理领域。就这样,未谙世事的我来到滨州市优抚医院,开启了我的精神科医生生涯。

初入医院时,我看到、遇到过各种各样的患者,有的沉浸在自己的世界里自语,有的高声叫喊、口出狂言,更有甚者伤害亲人,自伤,这一幕幕非但没有吓退我,反而更坚定了我投身精神科事业的决心,决心要用自己专业知识和心理疗愈,帮助他们恢复理智,减轻痛苦。“常常去帮助,总是去安慰,有时去治愈”成为了我的信念,我们精神科治疗的宗旨,就是希望每个患者通过正规合理的治疗,重拾信心,顺利回归家庭和社会。

2020年11月19日,小林初次来到医院门诊就医,她低垂着头,嘴唇紧抿,双肩耷拉,瑟缩着躲在母亲身后,双手紧张地揪着母亲的衣角。经诊断,小林是一名双相情感障碍的患者。每当躁狂发作时,她便说话不着头绪,烦躁冲动,发脾气,打骂父母。抑郁发作时,胆小的她无故哭泣,情绪低落,非常自卑,并伴有消极言语。

初入病房时,小林经常独自哭泣,躺在床上不吃,不语,不动,拒绝与人沟通,冷漠地对待父母。了解到她的情况后,首先要做的就是与她建立信任关系,每天查房时,在她身边耐心陪伴,为她整理头发、剪剪指甲,小林没有抗拒,我轻轻告诉她等情绪平稳后再来与她交流,让她感受到了尊重。慢慢的小林开始对我倾诉自己的经历,从驾校学车时被教练霸凌的痛苦到家庭矛盾的无奈,我认真的倾听,通过眼神和拥抱等肢体语言表达出理解,支持和接纳。同时为小林制定了多元化的治疗方案,配合药物治疗、物理治疗及心理治疗,引导她重新审视自己的生活,帮助她发现那些被忽视的积极片段,并引导她思考积极经历的意义,让她意识到自己其实一直有勇气面对困难,从而变得更加坚韧。随着治疗的推进,小林的情绪有所好转,愿意起床活动,主动去餐厅吃饭,积极参与病房内的活动,与母亲耐心交流,与病友和医护人员融洽相处。经过一个多月的时间,小林就达到了出院的标准,出院时,我们精心为她制定了专业的社会功能康复训练。出院后,通过门诊复诊、电话随访、线上咨询等方式,一直关注着小林的生活和恢复情况。

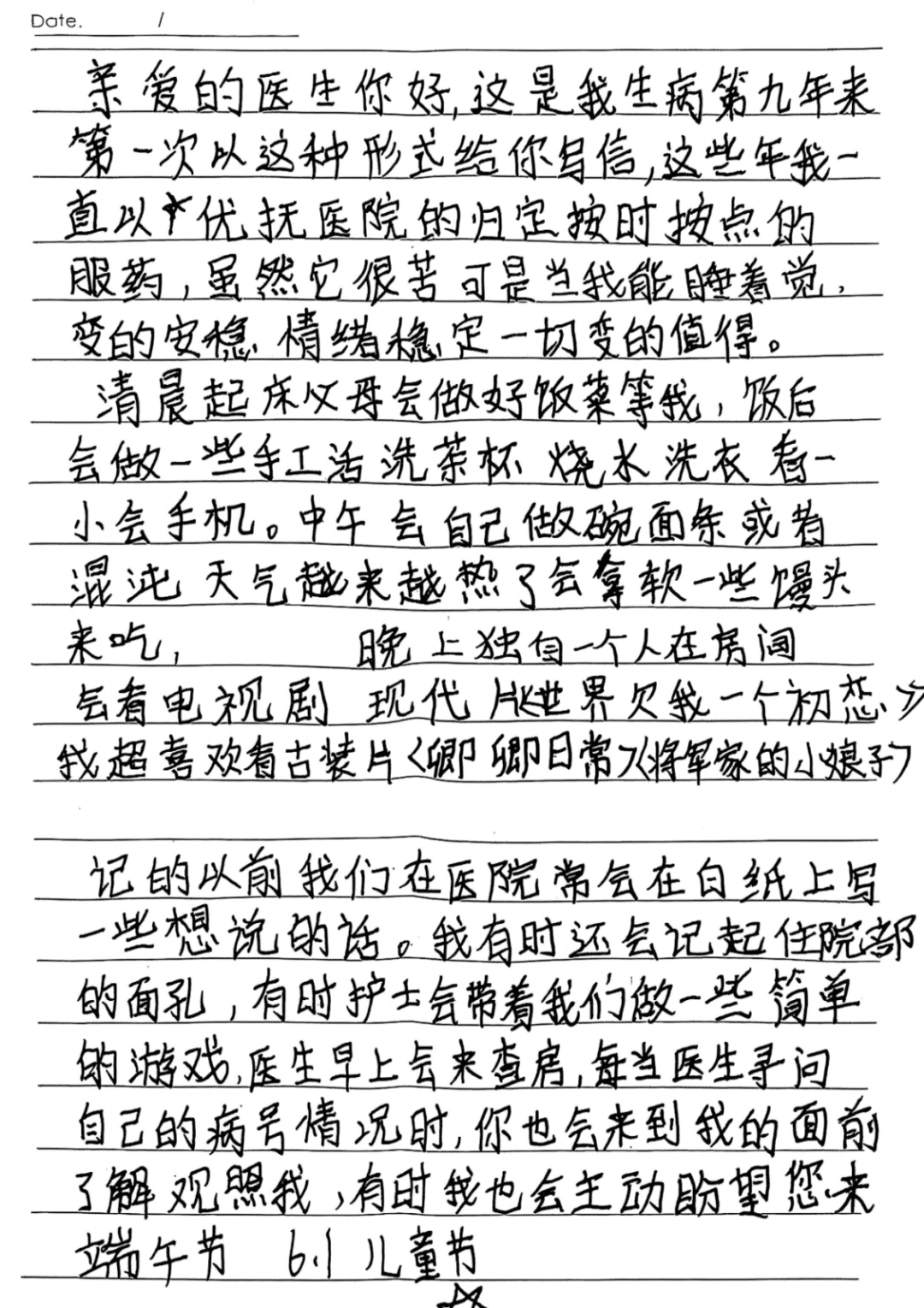

现在的小林已经能胜任家庭生活,为父母做饭,洗衣服,打扫卫生,具备独立的社会交往能力,还可以参加手工织网工作。最近小林再次来院复诊,为我带来了一封信,信上简单的描述了她生活中的点点滴滴,朴实无华的文字,体现了她对生活充满了希望。我也被小林的故事所感动,不禁潸然泪下。

精神疾病的治疗之路是漫长且孤独的,患者往往在心理上承受着巨大的压力。我们不仅是他们的治疗者,更是陪伴者。接纳她们,定期与他们沟通,了解他们的病情变化。在出现各种情绪波动,比如焦虑、沮丧、愤怒时,能够给予充分的理解和接纳,耐心地倾听他们的感受,让他们不再是孤军奋战。如今我的精神科医者之路,因为有了许许多多如小林般的病人而熠熠生辉。我也希望陪同着他们,一如既往的走下去。

(供稿:于维芳)